リスク比とオッズ比

◆リスク比とオッズ比◆

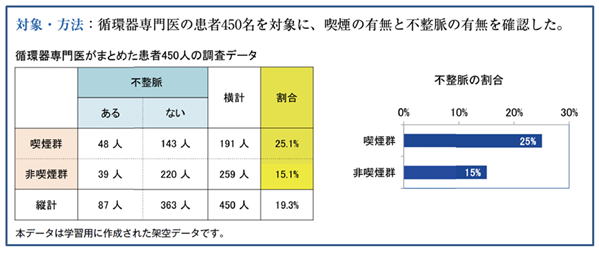

皆さんは、以下のような調査データをみたとき、この調査の結果をどのように解釈していますか。ある状況下に置かれた人と、置かれなかった人とで、ある疾患と診断されるリスク比(相対危険度)と、リスク比とよく似た指標として用いられるオッズ比を取り上げます。リスク比、オッズ比とは何か、そしてその違いは何か、さらに有意差の算出方法をマスターし、データを正しく理解することを目標に、5つのセクションに分けて学習します。

1. 分割表とリスク比

分割表を作る

リスク比やオッズ比、そして有意差を算出するには、分割表を作成するところから始まります。今回も、「簡単」な事例で覚えていきましょう。それがマスターへの近道です。

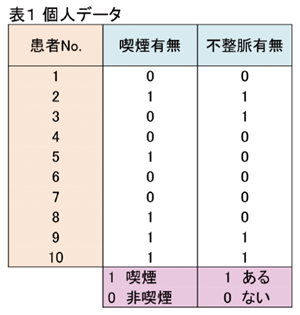

下表1は、10 人の患者について、「不整脈の有無」「喫煙の有無」を調べたものです。データは、「喫煙」を1、「非喫煙」を0、不整脈が「ある」を1、「ない」を0としています。

この表1から、不整脈について喫煙者と非喫煙者を比較したとき、両者に差があるかどうかを明らかにしてみましょう。

この表1をただ眺めていても傾向がわからないので、まずは、このデータを喫煙の有無別、不整脈の有無別に並べ替えてみましょう。

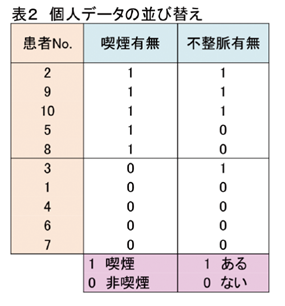

次にこの表2から何がわかるのかを考えてみましょう。

まず喫煙者が5人いて、そのうち3人は不整脈がある人です。

そして、非喫煙者は5人いて、そのうち1人は不整脈がある人です。

次に、喫煙者の有無別に、不整脈のある人の割合を計算してみましょう。

喫煙者における不整脈のある人の割合は3÷5で60%、非喫煙者における不整脈のある人の割合は1÷5で20%です。

すると、不整脈のある人の割合は、喫煙者が60%、非喫煙者が20%で、喫煙者のほうが40%高いことがわかります。

このことから、「喫煙者と非喫煙者を比較したとき、不整脈において差があるといえる」ということが分かるのです。

ただし「差がある」かどうかは、有意差検定をする必要がありますが、それはこれからの話にしておきましょう。

分割表では左側に原因(喫煙など)、上側に結果(不整脈など)を書く!

それでは、先ほど集計した結果を表にしてみてみましょう。

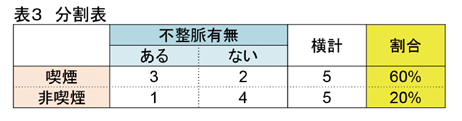

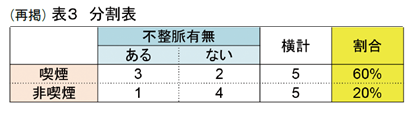

下表(表3)のことを分割表(contingency table)といいます。

分割表を作成するときに大事なのは、行と列に入れる項目です。

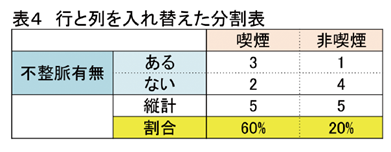

表3では、表の行(左側)に喫煙の有無、列(上側)に不整脈の有無としていますが、行と列を入れ替えて、表の行(左側)に不整脈の有無、列(上側)に喫煙の有無にすると表4になります。

因果関係を考える場合、原因と結果があります。

原因と結果の関係を調べるために分割表を作る場合、行(左側)に原因、列(上側)に結果の項目を置くというルールがあります。

そして、「ある」を横計で割り、割合を求めます。

この例では、最初の表3が正しい分割表ですので、注意してください!

リスク比とは?

しっかり理解してほしい点は、この表3の「ある」を横計で割って得られた「割合」がリスクだということです。

リスクとは、そのままの意味で「危険」や「恐れ」ということです。

今回のケースでの“リスク”は、不整脈になる“危険”や“恐れ”が喫煙の有無によって、どの程度あるのかがわかる、ということです。

では、リスクを喫煙者、非喫煙者でそれぞれ計算してみましょう。

喫煙者が不整脈となるリスクは3÷5で60%、同様に非喫煙者が不整脈となるリスクは20%です。

次にリスクの差を計算してみましょう。

60%-20%で40%なので、「リスクは喫煙者が非喫煙者を40%上回っている」ということがわかります。

今度は、喫煙者のリスクを非喫煙者のリスクで割ってみましょう。

60%÷20%で3になります。

この値がリスク比(Risk Ratio)です。

このようにリスク比は、とても簡単に求められますが、大切なことはリスク比の求め方ではなく、その解釈の仕方です。

この例では、リスク比3ということから、「喫煙者が不整脈となるリスク(割合)は非喫煙者に比べ3倍である」と解釈できるということです。

統計的推定・検定の手法別解説

統計解析メニュー

最新セミナー情報

予測入門セミナー

予測のための基礎知識、予測の仕方、予測解析手法の活用法・結果の見方を学びます。

マーケティングプランニング&マーケティングリサーチ入門セミナー

マーケティングリサーチを学ぶ上で基礎・基本からの調査のステップ、機能までをわかりやすく解説しています。

統計解析入門セミナー

統計学、解析手法の役割から種類、概要までを学びます。

アンケート調査表作成・集計・解析入門セミナー

調査票の作成方法、アンケートデータの集計方法、集計結果の見方・活用方法を学びます。